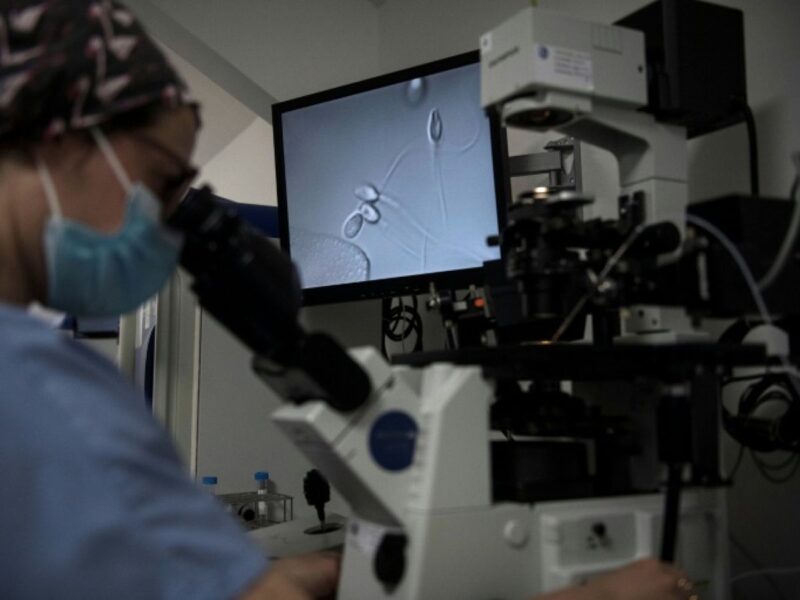

La question de la PMA post-mortem fait vibrer des cordes sensibles au sein de la société. Chaque année, il est estimé que des milliers de couples doivent faire face à la perte d’un être cher alors qu’ils envisagent de fonder une famille. Avez-vous déjà imaginé à quel point la douleur peut être amplifiée par l’absence d’une possibilité de postérité ? La PMA post-mortem se présente comme une lueur d’espoir pour certains. Cependant, elle soulève de nombreuses interrogations juridiques et éthiques. Cet article se penchera sur les enjeux de cette pratique controversée, ses implications légales en France, ainsi que son acceptation dans d’autres pays européens.

Les enjeux juridiques de la PMA post-mortem en France

Lorsque l’on aborde le sujet de la PMA post-mortem, deux éléments clés se posent : le statut de l’enfant conçu post-mortem et les droits de succession qui en découlent. En France, la loi bioéthique de 2021 a posé un cadre qui fait state du décès d’un partenaire comme un obstacle à l’insémination. En d’autres termes, un couple ne peut légalement procéder à une PMA post-mortem sans avoir respecté certaines règles strictes. En effet, la loi offre trois options pour les embryons : être accueillis par un autre couple, être utilisés à des fins de recherche ou être détruits.

Face à cette législation, certaines familles tentent de contourner le système. Le collectif Bamp, qui représente des patients en aide médicale à la procréation, a dénoncé l’hypocrisie des lois qui autorisent le don d’embryons mais interdisent une veuve de réaliser son projet parental. Ce paradoxe soulève des questions sur l’éthique d’une telle législation.

La comparaison avec d’autres pays européens

Comparativement, plusieurs pays européens ont autorisé la PMA post-mortem, avec différentes conditions. Par exemple, la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont mis en place des réglementations permettant cette pratique, souvent sous réserve du consentement formel du défunt. En revanche, des pays comme l’Allemagne, le Danemark ou la Suisse adoptent une position similaire à celle de la France en interdisant cette pratique.

Cette divergence laisse place à des débats passionnés. Certains parlementaires soulignent que cette interdiction va à l’encontre de droits de la femme et des souhaits d’un couple qui avait l’intention de fonder une famille. Comme abordé dans notre analyse sur la taxe Zucman, les législations passent souvent sous silence des réalités humaines complexes.

La réflexion éthique sur la PMA post-mortem

Un autre aspect déterminant dans le débat sur la PMA post-mortem concerne les préoccupations éthiques. Le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) s’est prononcé contre l’utilisation de sperme cryoconservé, insistant sur la difficulté de vérifier le consentement du futur géniteur au moment de la procréation. Toutefois, le CCNE a indiqué qu’il pourrait accepter le transfert d’embryons si le défunt avait donné son accord pendant qu’il était en vie.

Cette question de consentement est cruciale. Sans lui, comment assurer que la volonté du défunt est respectée ? L’absence de consignes claires peut mener à de potentiels abus. Certains craignent que ce droit puisse créer des pressions sur la veuve ou sur ses proches.

Les perspectives futures de la PMA post-mortem en France

Le débat sur la PMA post-mortem semble loin d’être clos. Avec les avancements juridiques en Europe, il est possible que la France revoit sa position. Une proposition de loi a déjà été soumise, indiquant que le combat pour l’évolution des lois bioéthiques est bel et bien actif. L’avocate Me Raphaëlle Poupet, à l’origine d’une récente requête, a fait écho aux attentes de nombreuses familles en affirmant que « la cohérence de cette loi est remise en question ».

Les implications émotionnelles de la PMA post-mortem

Enfin, il serait incomplet de ne pas aborder l’impact émotionnel que la PMA post-mortem peut avoir sur les familles. Cette option peut être perçue comme un moyen de poursuivre l’amour et de respecter la mémoire d’un partenaire perdu. Nombreux sont ceux qui voient en cette technique une dernière chance de voir vivre une part de celui qu’ils ont aimé. Cependant, il est important de reconnaître que cela peut également engendrer des ressentiments ou des douleurs supplémentaires.

En somme, les enjeux de la PMA post-mortem sont multiples et complexes, entre législation rigide, questions éthiques et implications émotionnelles.

À lire aussi : d’autres articles sur le même sujet.